在多伦多市政府为应对无家可归危机而加快设立新的收容所之际,原本设想通过改革选址流程来缓解社区矛盾的政策,正在郊区遭遇更强烈的反弹。

图片来源:Nick Lachance/Toronto Star

今年4月的一个星期二晚上,南怡陶碧谷(Etobicoke South)的居民们围坐在电脑前,参加一场关于66 Third St.收容所选址的线上市政听证会。虽然是远程会议,但屏幕上的发言依旧火药味十足。一位居民警告说,这处位于住宅街尽头、目前为停车场的选址,将把城市其他地区的无家可归者带入他们的社区。他担忧收容所的入住者可能在街头使用毒品,尤其是靠近湖滨公园等公共区域。

“这个社区的人心很宽大,但我们真的承受不起一个收容所,”他这样说。

另一位居民则指责市府缺乏透明度和社区咨询,“我觉得市政府已经失去了我们的信任。”

但也有支持者为设立收容所发声,呼吁居民体谅城市对基本住房服务的紧迫需求。“这些入住者将是我们的邻居,”一位发言者强调,“如果他们一开始就被排斥,那将是多么残酷。”

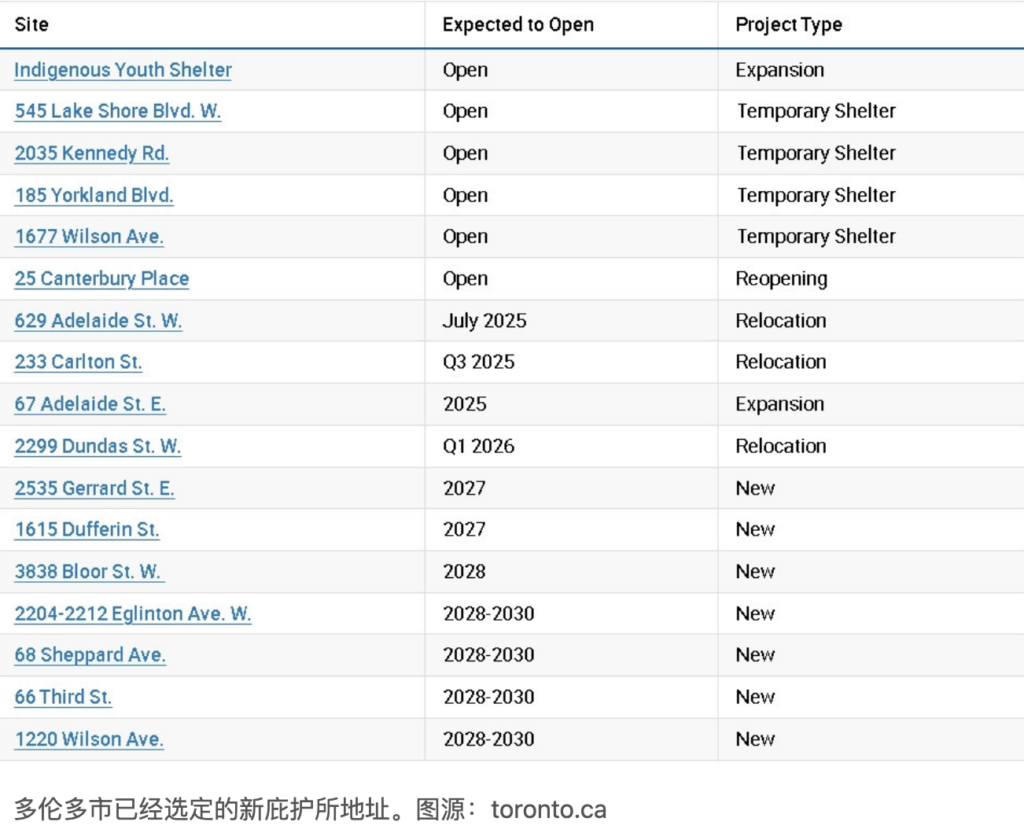

面对日益严重的无家可归问题,多伦多市政府计划在2033年前新设20个收容点,其中许多选址将首次离开市中心,转向城市边缘区域。这一转变引发了新一轮的社会争议:谁有权决定收容所该建在哪里?

为避免选址受地方政治干预,多伦多市近年已改革流程,由市府职能官员而非民选议员主导收容所选址,以便从更整体的城市服务角度出发。然而,这一做法在具体操作中并未能彻底缓解社区焦虑。

资深市议员保拉·弗莱彻(Paula Fletcher)表示,曾一度看到局势好转,部分社区能够理解收容所的必要性,市府也在努力回应居民关切。但现在,这样的合作态势似乎正在逆转。

“我们又回到了那种‘我们不要这个在我们社区’的强硬态度,”她说。

庇护所分布不均,富人区几乎空白

加剧居民反弹的一个重要因素是“推进太快”。由于无家可归危机愈演愈烈,市府希望迅速落地新收容点,但部分选址在社区尚未被通知或未充分沟通的情况下就已推进,引发了“暗箱操作”的指责。

过去10年,数据显示庇护服务逐步从市中心向外扩散,但分布极不均衡。例如Etobicoke北部大片区域,包括Islington和Humber Valley,几乎没有庇护设施。而Rosedale到Bridle Path一带也几乎空白。

负责市府庇护部门的Gord Tanner表示,市府的长期目标是修复这种不均衡。他说,虽然地价是一个因素,但并非唯一考量,还包括市有土地、公共交通可达性等条件。

Tanner也承认,过去建造过于庞大的庇护所,例如Moss Park的Seaton House,以及疫情期间租用的旅馆,都曾因规模过大、使用者行为混乱而引发投诉。

图片来源:torontor.ca

市议员阿莱杭德拉·布拉沃(Alejandra Bravo)指出,规划收容所的听证会已变成市政“高压地带”,她甚至在备忘录中要求市府制定安全保障方案。她透露,市议员、顾问与工作人员曾遭遇公众“骚扰与侵略性行为”,包括在其办公地点被居民围堵、被威胁提告,甚至有员工的个人信息被网上查出。

她警告称,这种氛围可能使市府难以再聘请顾问参与收容所项目,同时也会让议员更不愿意支持辖区内设立收容设施。

对长期担任约克南—韦斯顿区(York South—Weston)议员的弗朗西丝(Frances Nunziata)而言,这样的情况并不陌生。她回忆起2010年代中期,当市府计划在Runnymede路与St. Clair大道交汇处的社区开设收容所时,曾有200多名居民在听证会上怒吼抗议。

“那是一场噩梦。”她说。彼时,她本人也对床位数量和交通便利性提出质疑。

尽管如此,多伦多市在近十年内仍逐步推动将收容所从市中心“分散化”,向士嘉堡、北约克、怡陶碧谷等外围社区布局。但此次20个新点位集中落地郊区的计划,再度暴露了一个长期悬而未解的问题:如何在保障无家可归者基本生存权的同时,平衡社区居民的安全感与参与权。

文章来源:https://www.thestar.com/news/gta/toronto-wants-to-put-homeless-shelters-in-its-suburbs-neighbours-say-not-so-fast/article_d27b9671-1873-4c78-9a0f-7f3e7d961a31.html